Rentrant de chez l’horloger, mon père raccrocha l’horloge au mur de la salle à manger. À l’aide du niveau à bulle, il la plaça bien verticale. Visiblement satisfait du perpétuel tic-tac et du beau carillon, il la contempla un instant puis me dit « Un jour, elle sera à toi…mais si tu déménages en Afrique, il faudra que tu abaisses le pendule tandis que tu devras le remonter si tu t’installes au nord de Québec ». Il était journaliste, homme cultivé et vulgarisateur scientifique extraordinaire, capable de répondre à la plupart de nos « pourquoi çi… pourquoi ça… » et donc d’expliquer les raisons de la variation de la pesanteur avec la latitude. C’était une, parmi tant d’autres, des leçons de physique de mon père qui ont contribué, avec l’influence de certains de mes professeurs, à mon choix de carrière de géophysicien et d’ingénieur. Plus tard, ce fut un professeur de physique du secondaire qui m’expliqua la loi de Newton avec l’équation qui l’exprime.

Où en est l’enseignement des sciences au secondaire en 2013 au Québec? Qu’en retiennent les élèves? Il suffit de les questionner et surtout de les laisser s’exprimer librement sur des sujets scientifiques afin de voir ce qu’ils ont retenu. Et c’est désolant. Il n’y a plus de cours de physique, chimie, biologie ou géologie au secondaire. On enseigne désormais un programme de « Science et technologie » concocté, fermenté, expérimenté, mijoté , modifié, ré-expérimenté, et réchauffé au fil des ans par des technocrates de la Grande Allée. Ce sont ces bonzes de la science qui ont remplacé depuis la « révolution tranquille » , les Frères des Écoles Chrétiennes, du Sacré-Coeur et les Clercs de St-Viateur. L’économiste Vincent Geloso a déjà dit à propos de cette « révolution tranquille » qu’il appelle plutôt avec justesse « déclin tranquille », qu’on y a remplacé une soutane par deux bureaucrates. Il est devenu obsolète d’enseigner la physique. On enseigne maintenant la science par thèmes, et le favori, vous l’aurez deviné, est celui de l’environnement. Pourtant l’environnement n’est pas une science, c’est un milieu. On en est venu à enseigner les sciences à l’envers. On parle à l’élève de l’environnement et on lui fait observer ensuite des phénomènes ou des choses de cet « environnement » qui devraient en principe lui permettre de saisir certaines notions de physique, chimie, biologie et géologie. On met la charrue devant les bœufs. Mais si ça n’était que ça… on pousse la science vers l’idéologie, vers la morale ou même la religion en persillant les classes et les manuels scolaires de multiples leçons d’écologisme – et non pas d’écologie-. D’où par exemple, les photos de ces mignons oursons polaires larmoyants, esseulés sur leurs petits glaçons à la dérive et qui ornent le manuel de « science et technologie » de secondaire 4.

Demandez donc à un jeune de secondaire 5 comment ajuster le pendule de l’horloge de son arrière-grand-père selon la latitude, juste pour voir… À beaucoup de questions que vous lui poserez, ses connaissances scientifiques s’exprimeront souvent simplement par des « ben…c’est parce que ça pollue! » reflétant ainsi la faillite de l’éducation scientifique au profit de l’endoctrinement écologiste. Il sera en général incapable de saisir l’environnement dans sa globalité, l’apprécier à sa juste valeur, le relativiser par rapport à la société, car plutôt que de lui enseigner de la physique et de la chimie, on lui aura enseigné une idéologie, la Terre sous la forme d’une entité vivante du nom de Gaïa, que son père offense continuellement et particulièrement à chaque matin d’hiver avec son gros 4×4. Pour l’élève, l’environnement c’est essentiellement le monde vivant, largement dominé par la biologie dont les apôtres lui enseignent le seul vocabulaire scientifique – je devrais dire liturgique- validé, donc consacré sous la forme des mots « biosphère, biodiversité, écosystème, biomasse…. etc ». Pas question de géosphère (ça serait de toute façon un pléonasme), de géodiversité, de géosystème, pas plus que de géomasse. À preuve que le bio est « sacré » tandis que le géo est « profane », mon traitement de texte a souligné en rouge tous les préfixes géo.. et aucun des bio… Et on poursuit l’endoctrinement en fin de semaine jusque dans les parcs où les parents amènent leurs enfants sur des sentiers « d’interprétation »!… Le jeune perçoit donc l’ours polaire comme son ami tandis que la roche avec le minerai, le pétrole et le gaz qu’elle peut contenir, il la considère comme une menace pour l’environnement lequel doit demeurer de dimension exclusivement biologique et… intact. Comme cela a commencé avec la « révolution tranquille » , les boucliers sont donc levés contre les minières, les gazières et pétrolières, car les groupuscules et manifestants écolos, maintenant adultes (physiologiquement…), ont tous subi ce lessivage de cerveaux écologiste. Et la lessive se poursuit. Les manuels de science agréés par notre Ministère des sports et loisirs portent désormais tous l’imprimatur de ces soutanes vertes.

La religion verte n’est pas enseignée qu’au Québec. Plusieurs états américains enseignent depuis longtemps le créationnisme mais on introduit maintenant le climatisme, érigé tout comme le créationnisme, à la fois en dogme et en science. Malheur au jeune Américain qui osera discuter et remettre en question les fondements scientifiques de ce climatisme qui lui ordonne de croire en un réchauffement global dont les humains sont seuls responsables et qui mènera à l’apocalypse si on ne tente pas de le contrer.

Je préconise le retour à l’enseignement traditionnel des sciences. L’école n’a pas à « sensibiliser » les jeunes à des causes. La science n’est pas une cause, pas plus que l’environnement. On doit leur inculquer des connaissances scientifiques de base rigoureuses et purement scientifiques, surtout pas teintées d’idéologie. Ils décideront ensuite par eux-mêmes comment ces principes, ces notions et ces lois scientifiques s’appliquent au monde et à l’environnement qui les entourent. Ils verront en tant que personnes responsables, si leur environnement est « menacé » , si leur bonheur personnel et celui de leurs proches doit prévaloir sur celui d’un environnement dont ils auront une idée beaucoup plus juste de la vraie dimension, de la vraie nature, et ils auront aussi une idée beaucoup plus claire et mesurée des résultats de leurs interventions en relation avec cet environnement. Ce sont les parents qui doivent assumer le principal rôle « d’éducateurs à l’environnement ». À l’école, on doit enseigner le français, l’anglais, les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie, la géologie, l’économie, l’histoire, la géographie et les arts. Pour le reste, c’est à dire le sport et la morale (ou la religion), c’est le rôle et le devoir des parents et de la communauté.

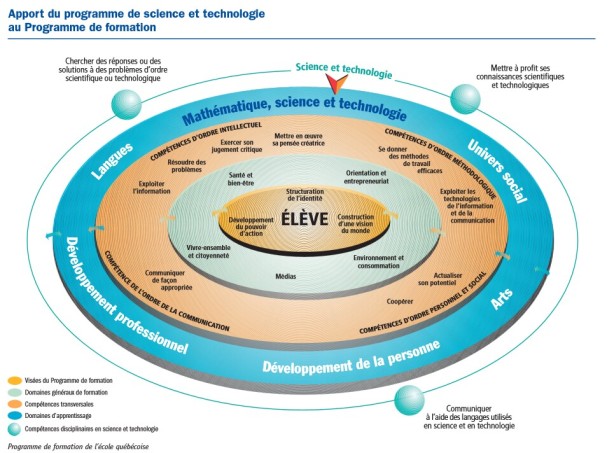

p.s. L’image qui illustre ce billet provient du Ministère de l’éducation, des sports et des loisirs et elle en dit long… trop long.

Permettez-moi de corriger ce qu’un élève de IVe secondaire vous répondrait.

« À beaucoup de questions que vous lui poserez, ses connaissances scientifiques s’exprimeront souvent simplement par des « c’est parce que ça pollue! » reflétant ainsi la faillite de l’éducation…[…] »

Ayant enseigné longtemps à ce niveau en histoire je peux vous dire qu’il vous répondrait plutôt…. « c’est à cause que ça pollue! ».

Je suis catégorique ce serait sa réponse et même pas « à cause de » ce qui serait la bonne formulation. ;o) Le « parce que » n’existe plus dans le langage des jeunes Québécois.

Robert Lesage

M. Lesage,

Je vous invite à rechercher « à cause que » dans votre Grevisse.

Je fus surpris de voir cette expression dans Les Misérables (mes professeurs de langue, qui suivent la tendance répressive de plusieurs – alors que la tendance qui s’avéra plus tard mienne fut plutôt la permissive – la condamnaient, unanimement et péremptoirement). Ayant donc vue* la chose, je fouillai mes ressources linguistiques, en commançant par mon Grevisse, ce qui fut judicieux, puisque j’y trouvai très rapidement ce que je cherchais.

Et oui, « à cause que » est accepté en français, bien que plutôt délaissé depuis sûrement un bon siècle à cause que ça sonne un peu rugueux, et que la langue française se soucie beaucoup d’euphonie. On retrouve cependant même au XXe siècle ce fameux «à cause que» chez, par exemple, André Gide.

Voilà… Bonne journée à vous!

* Ma tendance permissive s’observe ici: j’accorde le participe passé avec l’auxiliaire avoir, malgré que son object direct soit placé après. Je suis ainsi une tournure qui fut permise en la langue de nos ancêtres, malgré que la règle qui s’est aujourd’hui imposée soit plus ancienne que les grand-parents de nos grand-parents.

Permettez-moi la correction d’une coquille et n’en prenez surtout pas ombrage car j’accepte volontiers qu’on me corrige aussi. Il aurait fallu écrire « eh oui » plutôt que « et oui ». Mais même Hergé commettait cet oubli car ses albums sont persillés de « et oui » et de « eh oui ». Mais selon le sens qu’on veut lui donner, ça peut ne pas être une faute.

M. Du Berger,

Je vous remercie de partager votre observation, malgré qu’il se trouve que je voulais bien écrire «Et oui», et non «Eh oui!». Je puis cependant concevoir que vous ayez cru à une erreur de ma part. Tant de gens écrivent «et bien!» lors même que «eh bien!» conviendrait mieux (à ce propos, d’ailleurs, Balzac et les gens de son temps écrivaient «eh! bien», ponctuation que l’on ne retrouvera pourtant (malheureusement!) pas dans l’édition de La Comédie humaine publiée dans la Bibliothèque de la Pléiade, hormis lorsqu’il est mentionné que cette façon ancienne de s’exprimer par écrit fut modernisée pour l’édition en question).

Pour en revenir à mon mouton, le «Et» était pour indiquer que je revenais au tronc de mon sujet, après la courte branche digressive que je commis sur la chance que j’avais eue de ne pas fouiller des heures et des jours, mais en trouvant du premier coup le bon manuel (information inutile s’il en est).

Si emphase il y avait sur ce début de phrase, c’est sur le «oui» davantage que sur le «Et» que je le désirais. Je ne voulais pas marquer la surprise de ma trouvaille, simplement insister sur le fait que le père Hugo savait ce qu’il faisait en s’exprimant ainsi. . Puisque je connaissais M. Hugo pour le monument qu’il est devenu, mon hypothèse de base allait dans ce sens, mais je cherchais confirmation (méthode scientifique oblige…), car il y avait contradiction entre mes données antérieures et ces nouvelles données. Le Bon usage offrant généralement un assez large panorama même sur des points de langue assez simple, je me disais que je pourrais possiblement non seulement obtenir ma réponse, mais encore approfondir le sujet.

Ce fut une belle joute, n’est-ce pas? Victor Hugo vs. Les Profs du Québec!!!

On observe bien quelques menus déséquilibres: la première équipe est composée d’un seul individu, cadavre depuis plus d’un siècle, n’ayant jamais utilisé d’ordinateur et n’ayant jamais même entendu parler de la télévision, alors que la seconde équipe est multicéphale, moderne, dynamique, et que les membres qui se retirent sont régulièrement remplacés.

Il semble logique que l’on eût dû imposer un handicap plus lourd à la première équipe, par exemple la renommer Défait Hugo…

En l’absence dudit handicap, cependant, ce fut une partie à sens unique, dominée de bout en bout par l’ancien académicien.

Bien le bonjour chez vous, M. Du Berger! Et merci encore de votre réponse.

Il n’y a pas assez de gens comme vous pour dire les vrai choses. Continuez votre excellent travail.

Un vrai plaisir de vous lire. Merci.

Merci m. Du Berger pour ces articles int�ressants et contrairement a nos �colos-gauchistes , non-biais�s P.C.

Le déclin de la science dans les écoles ne date pas d’aujourd’hui. J’ai fait mon secondaire dans les années 90 et ce n’était guère vargeux. En tout cas, l’histoire de la pesanteur selon la latitude, je n’en savais rien.

Bonjour Phil,

La pesanteur diminue quand on se déplace des pôles vers l’équateur pour deux raisons

1- la force centrifuge due à la rotation terrestre qui tend à projeter les objets vers l’extérieur, qui joue en direction inverse de la force gravitationnelle et

2- l’aplatissement – la Terre n’est pas sphérique- qui fait que plus on se déplace vers l’équateur, plus on s’éloigne du centre de la Terre, et « les corps s’attirent en raison directe de leur masse et en raison inverse du carré de la distance qui les sépare » donc vu qu’à l’équateur on est plus loin du centre de la terre qu’au pôle, la pesanteur y est plus faible.

Sur ce dernier point, lorsque je suis allé sur le volcan Cotopaxi en Équateur, j’étais plus près du ciel que si j’avais été sur l’Everest car, j’étais en l’ endroit sur le Globe le plus éloigné du centre de la Terre.

Bonne journée et vous direz 3 ave pour le repos de l’âme de Newton !

HI: Another very good one! Very sad indeed . Happy Easter! Gabe and Kathy

(Agence Science-Presse) À l’heure des réseaux sociaux et autres nouvelles technologies, l’enseignement des sciences parviendra-t-il à former des citoyens éclairés en science et technologie?

«La science, ce n’est pas juste un livre de faits et de concepts que l’on doit apprendre au collège et à l’université. Les enseignants doivent s’interroger sur quoi et comment enseigner les sciences aux étudiants d’aujourd’hui», relève, avec justesse, Gale Seiler, chercheuse au département d’études d’éducation intégré de l’Université McGill.

La 3e rencontre Dialogue sciences et politique réunissait le14 septembre dernier –et sans faire grand bruit— divers experts québécois des sciences, de l’éducation et de la politique pour échanger autour des réformes des soins de santé, de l’élaboration des politiques durables et surtout de l’efficacité de l’éducation scientifique au Québec.

Le constat serait passablement positif. Le Québec, s’il possède un passé législatif plutôt compliqué (décentralisation des commissions scolaires, volets francophone et anglophone, etc.) s’engagerait sur la bonne voie avec la dernière réforme. «Nous misons sur les compétences. Nous voulons que les étudiants apprennent à se servir des concepts et des connaissances scientifiques, même s’ils ne deviennent pas les futurs scientifiques de demain», convient de son côté Tino Bordonaro, consultant en sciences sociales pour la Commission scolaire anglophone de Montréal.

Ce «Grand Dessein» du livre populaire de Stephen Hawking serait pourtant freiné par divers obstacles, d’après l’experte en éducation et en approches pédagogiques en sciences, Johanne Patry. « Du côté de l’éducation formelle, nous réussissons plutôt bien, mais du côté de l’éducation informelle des sciences, il n’y a ni réelle politique, ni grande participation des experts pour relever le niveau de “littéracie scientifique” général». Loin d’être secondaire, cette alphabétisation des sciences de la population serait une nécessité dans le monde du savoir que nous voulons bâtir où les citoyens doivent pouvoir se poser des questions éclairées.

La faute à l’enseignant?

Selon les experts réunis autour de la table, les enseignants devraient également retourner faire leurs devoirs afin de rendre les sciences plus attrayantes pour les élèves. «Pour qu’elle soit engageante, il lui faut être inspirée par le quotidien. Il y a différentes façons d’enseigner la science et de l’apprendre, certaines fonctionnent mieux», soutient Johanne Patry.

La chercheuse pense qu’il faut s’assurer d’un service «avant cours» pour les enseignants où ils pourraient trouver des ressources, des réseaux, mais aussi adapter leur enseignement à la réalité d’aujourd’hui «au risque sinon d’être des dinosaures».

Gale Seiler abonde dans le même sens: «Les étudiants veulent aller de l’avant avec leurs connaissances et leurs intérêts –ils évoluent dans un monde où la technologie prend une grande plac – et il faut préparer l’enseignant à le faire». Une image de «science connectée sur le monde» et de «science utile» permettrait peut-être de hausser les inscriptions en science à l’université.

L’une des pistes intéressantes vient du côté anglophone, celle du Quebec Education Mathematics and Science Alignment Project. Destiné à structurer le bon arrimage des cours de science entre le secondaire, le collège et l’université, ce projet a réuni le milieu de l’enseignement —commission scolaire, enseignants, direction d’école– et le milieu scientifique et de la recherche, de 2006 à 2009. Préparation de matériel conjoint, structures des enseignements et même évaluation standardisée, cette collaboration a donné fruit à différents outils facilitant le passage entre les niveaux académiques.

Mais les étudiants doivent aussi adopter une attitude plus adéquate avec leur choix ou vocation scientifique. «Ils doivent apprendre à être plus persévérants, changer leurs habitudes de travail et comprendre qu’en science, c’est avant tout “hard work and low salary”», tranche Sylvia d’Apollonia, professeure et chercheuse au Collège Dawson de Montréal. Cela ne risque pas, par contre, d’interpeler beaucoup de jeunes!

(Agence Science-Presse) À l’heure des réseaux sociaux et autres nouvelles technologies, l’enseignement des sciences parviendra-t-il à former des citoyens éclairés en science et technologie?

Rien de moins sûr.

«La science, ce n’est pas juste un livre de faits et de concepts que l’on doit apprendre au collège et à l’université.

La science n’est pas et n’a jamais été un livre de faits et de concepts.

Les enseignants doivent s’interroger sur quoi et comment enseigner les sciences aux étudiants d’aujourd’hui», relève, avec justesse, Gale Seiler, chercheuse au département d’études d’éducation intégré de l’Université McGill.

Il y a longtemps qu’ils auraient dus s’interroger. C’est parce qu’ils ne l’ont jamais fait sérieusement, s’interroger, que le problème s’est envenimer pour devenir actuellement, à toutes fins utiles insoluble.

La 3e rencontre Dialogue sciences et politique réunissait le14 septembre dernier –et sans faire grand bruit— divers experts québécois des sciences, de l’éducation et de la politique pour échanger autour des réformes des soins de santé, de l’élaboration des politiques durables et surtout de l’efficacité de l’éducation scientifique au Québec.

Le constat serait passablement positif. Le Québec, s’il possède un passé législatif plutôt compliqué (décentralisation des commissions scolaires, volets francophone et anglophone, etc.) s’engagerait sur la bonne voie avec la dernière réforme.

Un constat positif! De quoi parle-t-on ici? Les jeunes ne parlent plus français, et sont incapables de l’écrire. Plusieurs avocats, ingénieurs et enseignants que je connais sont dans la même situation. Et… le constat est passablement positif? Notez ici l’utilisation euphémistique du mot passablement.

«Nous misons sur les compétences. Nous voulons que les étudiants apprennent à se servir des concepts et des connaissances scientifiques, même s’ils ne deviennent pas les futurs scientifiques de demain», convient de son côté Tino Bordonaro, consultant en sciences sociales pour la Commission scolaire anglophone de Montréal.

Miser sur les compétences des étudiants? Alors que ce sont eux qui ont la tâche de leur transmettre les compétences.

Ils veulent mais ne le font pas. Bordel! Phoques! Qu’est-ce-qui-les en empêchent?

Ce «Grand Dessein» du livre populaire de Stephen Hawking serait pourtant freiné par divers obstacles, d’après l’experte en éducation et en approches pédagogiques en sciences, Johanne Patry. « Du côté de l’éducation formelle, nous réussissons plutôt bien, mais du côté de l’éducation informelle des sciences, il n’y a ni réelle politique, ni grande participation des experts pour relever le niveau de “littéracie scientifique” général». Loin d’être secondaire, cette alphabétisation des sciences de la population serait une nécessité dans le monde du savoir que nous voulons bâtir où les citoyens doivent pouvoir se poser des questions éclairées.

La faute à l’enseignant?

Littéracie? Je n’étais pas là, quand ils l’ont francisé celui-là.

Bien réussir à être formel, est juste une façon de dire nous suivons le protocole. Peu importe si les étudiants écoutent ou pas. Même cela, j’en doute!

Science de la population?

Pour pouvoir se poser de questions éclairées, il faut avoir les compétences. Or ce sont eux qui ont la responsabilité de transmettre lesdites compétences. On parle de quoi là? C’est n’importe quoi.

Selon les experts réunis autour de la table, les enseignants devraient également retourner faire leurs devoirs afin de rendre les sciences plus attrayantes pour les élèves. «Pour qu’elle soit engageante, il lui faut être inspirée par le quotidien. Il y a différentes façons d’enseigner la science et de l’apprendre, certaines fonctionnent mieux», soutient Johanne Patry.

Il n’y avait qu’une seule table? Combien étaient-ils?

La science plus attrayante, plus engageante, on croit rêver… La science a fait que l’espèce humaine a maîtrisé la Terre.

Différentes façons? La façon d’avant la réforme fonctionnait assez bien, merci!

Inspirée par le quotidien? Est-t-on à ce point dans la chnout?

La chercheuse pense qu’il faut s’assurer d’un service «avant cours» pour les enseignants où ils pourraient trouver des ressources, des réseaux, mais aussi adapter leur enseignement à la réalité d’aujourd’hui «au risque sinon d’être des dinosaures».

Langue de bois. On nous dit ici en somme que les enseignants actuels sont si incompétents qu’ils devraient suivre des cours (pour pouvoir enseigner les sciences).

Gale Seiler abonde dans le même sens: «Les étudiants veulent aller de l’avant avec leurs connaissances et leurs intérêts –ils évoluent dans un monde où la technologie prend une grande plac – et il faut préparer l’enseignant à le faire». Une image de «science connectée sur le monde» et de «science utile» permettrait peut-être de hausser les inscriptions en science à l’université.

Mais voilà que ce sont les étudiants qui vont dicter aux enseignants ce qu’ils veulent qu’on leur enseigne.

Et en 2013, quelques 40 ans plus tard, on réalise qu’il faut préparer l’enseignant à aller de l’avant avec les connaissances des étudiants à qui on doit livrer les connaissances? Et nous n’avons les moyens que d’avoir un seul enseignant?

L’une des pistes intéressantes vient du côté anglophone, celle du Quebec Education Mathematics and Science Alignment Project. Destiné à structurer le bon arrimage des cours de science entre le secondaire, le collège et l’université, ce projet a réuni le milieu de l’enseignement —commission scolaire, enseignants, direction d’école– et le milieu scientifique et de la recherche, de 2006 à 2009. Préparation de matériel conjoint, structures des enseignements et même évaluation standardisée, cette collaboration a donné fruit à différents outils facilitant le passage entre les niveaux académiques.

Une piste intéressante? Mais que cherche-t-on donc? Puisque tout va, si passablement bien.

Wow! Ils ont droit à une évaluation standardisée. Ce doit être nouveau ça? Nous on avait des examens. Point.

Mais les étudiants doivent aussi adopter une attitude plus adéquate avec leur choix ou vocation scientifique. «Ils doivent apprendre à être plus persévérants, changer leurs habitudes de travail et comprendre qu’en science, c’est avant tout “hard work and low salary”», tranche Sylvia d’Apollonia, professeure et chercheuse au Collège Dawson de Montréal. Cela ne risque pas, par contre, d’interpeler beaucoup de jeunes!

Et bien sûr ce ne seront pas les enseignants qui vont leur apprendre à être plus persévérant. Plus curieux peut-être? Alors ce sera qui? Leurs parents qui ont subis la même scotomisation, depuis le temps?

Imaginez un instant que le Québec est un paquebot, que vous en êtes le capitaine, et que vous recevez un rapport de vos intendants, à l’effet que le constat en éducation du personnel de relève est passablement positif. Vous faites quoi? Virez à bâbord, à droite, à 10H30, Nord-Est, vous appelez votre père décédé, vous sabordez, vous faites quoi? Rien! Non. Vous continuez comme moi à taper sur un foutu clavier, en réalisant que merde, il n’y a vraiment rien à faire, pour faire changer le cap et arrêter la dérive. Sinon se résigner à attendre un autre 40 an?

Quand les renards sont responsables du poulailler, il ne faut pas s’attendre à ce que les poules et même les coqs, s’étirent beaucoup le cou. Voilà1

Chère Raymonde,

Tous ces beaux discours de pédagogues québécois des sciences ça donne quoi? Peuvent-ils expliquer pourquoi mon papa qui a étudié les sciences à L’académie commerciale à Québec – il n’est jamais allé à l’université- dans les années 1930 a été capable de m’expliquer clairement la gravité en 1952, tandis que presque aucun des jeunes de sec V en 2013 , fruit des enseignements de ces savants lologues québécois en est absolument incapable? C’est pas ce que ces lologues pondent ou font qui compte, ce sont les RÉSULTATS et ces derniers sont lamentables.

Cher Reynald,

Ton père et le mien étaient des hommes ayant une intelligence de niveau supérieur et à travers les responsabilités familiales, ainsi que celles de leur métier ou profession, continuaient à s’instruire régulièrement, en feuilletant les nombreuses « encyclopédies scientifiques » ou autres qu’ils ont eu la chance d’avoir dans leur bibliothèque familiale de l’époque.

Ils ont appris beaucoup et mettaient en pratique leurs connaissances au service de leurs proches et de tous ceux qui désiraient tout comme eux APPRENDRE.

Nous avons été privilégiés d’avoir de tel père.

Madame Hamel,

Est-ce que vous suggérez que c’est le père qui détermine de l’intérêt de leurs enfants pour la science?

Comme toujours cet article est savoureux de vérités, comme toi seul sait en concocter.

.

J’avoue cependant avoir été frappé de stupeur, en lisant la première phrase affichant une faute de français grossière, qui l’est d’autant que ce n’est pas dans tes habitudes.

Tu m’aurais envoyé me coller de face au « mur » pour une telle faute.

l’élève dépasse le maître.. il est bien mûr cet élève …merci Gilles!

À G.H. Larouche,

Non ce n’est pas toujours »le père » qui détermine cet intérêt. Mais dans le cas de M. Reynald Duberger que j’ai connu dans les années 50-60 ainsi que toute sa famille, je suis porté à croire que l’exemple de son père journaliste qui se tenait toujours à la fine pointe de l’actualité et qui était un érudit a pu contribuer à inculquer l’amour des études à sa famille et Reynald a choisi de devenir géophysicien.

Raymonde a raison car mon père m’a stimulé pour les .études et même s’il n’était pas scientifique lui-même, il avait un profond respect pour tout ce qui touche à la science. Ce sont des professeurs qui ont ensuite pris le relai lorsque j’ai choisi le domaine scientifique de la géologie, puis de la géophysique (sismologie). Le rôle et l’influence des parents sont déterminants sur l’avenir de leurs enfants. Et ils servent aussi de modèles. Un père qui gagne bien sa vie et supporte sa famille a plus de chances de mener ses enfants à la réussite que le père chômeur ou assisté social.

Merci Prof! Vous me confortez, et en même temps remettez en question certaines de mes croyances. Une question en passant, j’ai la chance d’avoir un garçon de 10 ans passionné par les sciences, histoire, géo, bio, etc…. et je me sens dépassé légèrement…sinon pas mal….Vos suggestions SVP.

« Vous dites que les élèves du secondaire ne sont pas au niveau souhaité et ensuite vous dites que ce seront eux qui voteront pour dire qui a raison.. contradictoire comme raisonnement. » Aucunement contradictoire, car je m’engage à les mettre au niveau pour la question de la science climatique, à l’aide de données scientifiques publiées dans des revues à comités de lecture. « comment se fait-il qu’on n’a pas ces graphiques là dans notre livre » Je dis à un élève, « tu sais, ton manuel de Science et technologie, c’est pas la Bible » et il me répond « je lis pas la Bible non plus ».

« les élèves d’aujourd’hui ont beaucoup plus de connaissances générales et d’informations que les générations passées. » c’est certain qu’ils sont submergées d’informations, mais

1- qu’en retiennent-ils?

2- il ne savent pas trier celles qui sont signifiantes, celles qui ont de la valeur, ou sont significatives pour la solution de problèmes. Par exemple, posez leur un problème en physique avec une surabondance de données. Ils vont se croire obligés d’utiliser toutes les données.

Oui on est envahis d’informations et l’école échoue dans son rôle d’apprendre à repérer, discerner, et discriminer. Et je dirais qu’ils sont blasés, de sorte qu’il faut faire des prouesses pour garder leur attention plus de 10 minutes. Sans me vanter, j’y parviens et j’apporte avec moi des feuilles d’évaluation dans les classes que je visite. Je les distribue aux él`ves et en 3 ou 4 questions, je mesure l’impact de ma présentation.

p.s. je ne fais pas que des présentations à Jonquière, je peux aussi aller dans votre région et c’est gratos, je paie même mon gaz à effet de serre…

Réponse à votre question: parce que votre point de départ (1998) est une année particulièrement chaude. L’épisode de 1998 à maintenant peut être vu comme une fluctuation d’une tendance à la hausse reliée au C02. Cette fluctuation peut avoir diverses causes qu’il n’est pas nécessaire d’expliciter ou même de connaitre. Elles ne me dérangent nullement. Elles montrent qu’il ne faut jamais extrapoler sur la base de mesures prises pendant des périodes de moins de 50 ans.

Je ne suis pas particulièrement sensible aux délires de nombreux climatoalarmistes. Ils exagèrent souvent l’augmentation de température causée par un doublement de la concentration de C02, mais nous serions sages de considérer qu’un doublement du [C02] (de 271 à 542 ppm) va augmenter la température de 1.5 ou 2 degrés. Nous serions également sages de considérer qu’une telle augmentation 1) n’entraine pas les catastrophes prédites par les climatoalarmistes, et 2) aura sans doute des effets bénéfiques pour le Canada et la Russie

1998 fut une El Nino, en fait la plus chaude du siècle. Même en partant de 1999, on note une stagnation , surtout pas une augmentation. Et les données brutes des 4 fournisseurs du GIEC sont en accord, et le MET office l’a enfin reconnu quoique du bout des lèvres. Il faudra cependant encore 20 ans de ce régime pour faire taire définitivement ces climato-épouvantails.

« il faudra encore 10 ans de ce régime ». Exactement, ce qui revient à ma question: pourquoi utiliser cette fluctuation comme argument, puisque c’est une fluctuation (comme il y en d’ailleurs eu d’autres dans le passé). Dans 20 ans, il sera effectivement difficile (si on reste à plat de 1999 à 2033) de considérer que ce plat n’est qu’une fluctuation, mais pas en 2013. Or, ce plat était votre argument principal de votre 7:42. En somme, vous admettez maintenant que votre argument principal n’en est pas un puisqu’un plat de 13 ans n’est qu’une fluctuation dans une tendance générale.

Il y a même eu des fluctuations telles, dans le passé, que certains se sont mis à vendre l’idée d’un refroidissement (je pense que c’était la période 1950-1970).

On ne doit jamais s’étonner de fluctuations. Ces fluctuations ne détruisent nullement une tendance, et il ne faut surtout pas tirer une tendance d’une fluctuation.

Vous me semblez climato-modéré comparé à nos deux oiseaux alarmistes. Alors voici mon avis: on relève du petit âge glaciaire, donc on retourne progressivement vers une température « normale » – loin de celles prévues par le GIEC et les corneilles climato-alarmistes- Dans cette légère hausse naturelle, il y a des cycles dont un des plus importants est cette oscillation atlantique multidécennale de période de 60 ans. Elle existe vraiment et les observations thermométriques et satellitaires la confirment. Donc « si la tendance se maintient » on en aura encore pour une bonne vingtaine d’années de froid puis ça se réchauffera à nouveau etc… tout ça sur un fond de léger – surtout pas catastrophique- réchauffement. Vous avez pas idée du mal fait dans nos écoles par ces corneilles alarmistes et leurs messages d’apocalypse! Je les mets au défi de me prouver leur « science » climatique.

Je suis convaincu qu’on ne leur présente aucun des avantages d’un réchauffement climatique. Qu’on ne leur dit pas que ce réchauffement pourrait empêcher tout retour d’une ère glaciaire (ce qui serait excellent pour le Canada). Et qu’on insiste sur les dérives les plus cataclysmiques des réchauffantes.

De toute manière, il est illusoire de penser que nous allons bientôt cesser de générer du C02 par combustion de pétrole, de gaz, de charbon ou d’arbres. Pendant ce temps, le Nord Canadien et la Sibérie vont fleurir et connaitre leur plus grand développement.

Il y a tellement de terres à développer au nord du 45ème parallèle. Un réchauffement va favoriser ce développement.

Hey Rey !

I dont mean to, but…

you look very busy in here. When was it for that beer you offered up? Im sure I could help you for some. Believe me the glove duel thing never works ! Better buy a dog. Call me… a good Old Milwaukee Dry, would drop fine.

G.

A phrase after a »? » calls for a capital letter to begin with, aint it?

This was addressed to youppi4 of course !

Je pense également que les enseignants écolos de nos écoles primaires secondaires, dans leur « lutte », ne font aucun effort pour blâmer les pays qui, au lieu de taxer le pétrole et l’essence, le subventionne. Par exemple, l’essence diesel se vend 25 cents le litre en Egypte!

Comparés à de tels pays, le Canada est un leader, puisqu’il impose de fortes taxes sur le prix du diesel et de l’essence.

l’activité solaire est au contraire en concordance avec la température globale tandis que le CO2 ne l’est pas.

Reynald: Est-ce crédible?

07 mars 2013

La Terre est en passe de devenir plus chaude que lors des 11 300 dernières années dans les prochaines décennies, y compris selon les prévisions les plus optimistes d’émissions de dioxyde de carbone (CO2), affirme une recherche publiée jeudi aux Etats-Unis.

Se fondant sur des analyses effectuées sur 73 sites autour du globe, des scientifiques ont pu reconstituer l’histoire des températures terrestres depuis la fin de la dernière période glaciaire, il y a environ 11 000 ans. Ils ont constaté que ces dix dernières années ont été les plus chaudes, comparé à 80% des 11 300 années passées.

Virtuellement, tous les modèles climatiques évalués par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) montrent que la Terre sera plus chaude d’ici la fin du siècle qu’à n’importe quel moment durant les 11 300 dernières années et ce, selon tous les scénarios plausibles d’émissions de gaz à effet de serre. « Nous savions déjà que la surface de la Terre est plus chaude aujourd’hui que pendant la plupart des deux mille dernières années; nous savons désormais que les températures sont aujourd’hui plus élevées que durant la plupart des 11 300 années passées… période qui correspond à l’essor de la civilisation humaine », relève Shaun Marcott, chercheur à l’Oregon State University. Il est le principal auteur de ces travaux parus dans la revue Science datée du 8 mars.

L’histoire du climat montre qu’au cours des 5 000 dernières années la Terre s’est refroidie de 0,80 degré Celsius, jusqu’aux 100 dernières années qui ont vu la température moyenne monter de 0,80 degré, avec la plus forte hausse dans l’hémisphère nord où il y a plus d’étendues de terre et une plus grande concentration de populations. Selon les modèles climatiques, la température moyenne globale augmentera encore de 1,1 à 6,3 degrés Celsius d’ici 2100, en fonction de l’ampleur des émissions de CO2 provenant des activités humaines, indiquent ces chercheurs. « Le plus préoccupant, c’est que ce réchauffement sera nettement plus grand qu’à n’importe quelle période durant les 11 300 dernières années », souligne Peter Clark, un paléoclimatologue à l’Oregon State University, coauteur de l’étude.

La position de la Terre par rapport au Soleil, notamment son inclinaison, est le principal facteur naturel qui a affecté les températures au cours des 11 300 dernières années, expliquent ces scientifiques. « Pendant la période la plus chaude du paléocène – les 11 000 dernières années -, la Terre était dans une position qui rendait les étés plus chauds dans l’hémisphère nord », indique Shaun Marcott. « Avec le changement de cette orientation, les étés dans l’hémisphère nord se sont refroidis, et nous devrions encore être aujourd’hui dans cette longue période de refroidissement, ce qui n’est pas le cas », ajoute-t-il. Et toutes les études s’accordent à conclure que le réchauffement de ces 50 dernières années résulte des activités humaines et non de phénomènes naturels.

sans données (qualité, quantité, traitement) démarche, analyse, preuves.. et surtout sans référence … non ce n’est pas crédible.

Très bon texte. Jacques Brassard parle un peu comme vous et c’est rafraichissant!

Monsieur Du Berger,

Je suis en deuxième secondaire, nous ne parlons aucunement de pollution en science. Oui c’est de la science et technologie mais nous parlons de l’apesenteur (ou de la pesenteur) ce n’est pas parce que cela ne s’ appelle plus physique qu’on ne voie pas ce que vous voyiez. En plus, je sais tres bien ce qu’est l’apesenteur alors que je ne suis qu’en deuxième secondaire.

Bonjour Antoine – est-ce bien Antoine ?-

alors comment se fait-il que lorsque je demande à des jeunes de secondaire 1 ou 2 « quel est le problème de type environnemental le plus important » on me répond toujours, pollution, gaz a effet de serre, réchauffement … mais jamais l’eau ou les vidanges? crois-tu que la science qu on t enseigne au secondaire t aide a faire des choix éclairés en environnement vs le développement économique et social de ta région? t enseigne-t-on des notions d’économie? comment ca marche un pays pour se payer des garderies et des soins de santé gratos? d ou vient l argent? ca pousse dans les arbres? l’équilibre entre blessures inévitables a l environnement et développment ça t es enseigné?

l’environnement n est pas une science , c est un objet. La physique, chimie, géologie et biologie sont des sciences. On les a amalgamées en « sciences et technologies » et c est une erreur.

Mon nom est bien Antoine et je ne sais pas quoi repondre sérieusement mais si non j’aime vos article elles changent ma perception mais sur certains points je ne suis pas d’accord.